На перекрестке Ленина и Карла Маркса мы пойдем от памятника В.И. Ленину, в честь кого улица до сих пор и носит название…

Здание бывшего отделения Русско-Китайского банка (позднее Русско-Азиатского) (Ленина № 38), построенное в 1910-1912 годах в стиле модерн по проекту архитектора Вадима Иосифовича Коляновского по четной стороне…

Доходный дом Иосифа Исаевича Гиллера, а позднее Театр юного зрителя (Ленина № 13)

И здание Байкальского государственного университета экономики и права (Ленина № 11) – по нечетной стороне…

От перекрестка идем к началу улицы Ленина…

По четной стороне…

Ленина № 36 — надпись «стоматология», здание построено в 1880 году.

Ленина № 34 и №32 построены в 1947 год, послевоенные сталинки.

Ленина № 30 – Дом иркутского купца Моисея Яковлевича Кремера, начало ХХ века — здание является главным усадебным домом (красный).

Северо-западным торцовым фасадом здание вплотную примыкает к одноэтажному кирпичному дому (Ленина № 28- желтый).

За этими разноцветными домиками очень приятный маленький скверик с цветником.

Ленина № 26 – дом 1958 года постройки.

Ленина № 24 — Жилой дом Восточно-Сибирского военного округа (бытовое название – «дом с хоботом»), принят в эксплуатацию 1 июня 1950 года. Архитектор – Евгений Федорович Янко, в послевоенное время много проектировал и строил в Иркутске.

Ленина № 20. Старинное каменное здание было возведено в 1883 году по проекту архитектора Генриха Леопольда фон Розена (Генриха Владимировича Розена).

В этом доме раньше находился знаменитый Базановский приют. Он был построен на деньги известного иркутского купца и мецената Ивана Ивановча Базанова. Всем детям этого приюта давали фамилию благотворителя.

Сам Базанов скончался за два месяца до завершения строительства. Позже при приюте была построена больница и роддом. Сейчас в здании располагается клиника глазных болезней — отделение офтальмологии Факультетских клиник

Ленина № 18, — здание, построенное в 1931-1933 годах.

Бывшая гостиница «Сибирь» (первоначально «Центральная») построена по проекту иркутского архитектора Казимира Войцеховича Миталя. Здание представляет собой образец стиля «конструктивизм».

В разные периоды в гостинице «Сибирь» останавливались известные персоны. Во время гастролей в период Великой Отечественной войны здесь проживали народная артистка СССР, балерина О.В. Лепешинская, джаз-оркестр под руководством Леонида Утесова и многие другие.

13 марта 1995 года — печальная дата в истории гостиницы. Пожар практически уничтожил 3 325 квадратных метров поэтажной площади здания – его центральную и левую, южную части. Левое крыло гостиницы впоследствии пришлось полностью снести.

Сегодня сохранившееся правое крыло здания, расположенное в угловой части квартала на пересечении улиц Ленина и Канадзавы. Территория же на которой находилась утраченная часть здания в настоящее время свободна от застройки.

Ленина № 16 — Здание иркутского отделения Госбанка СССР (архитектор Владимир Николаевич Волков, 1936 год).

Построено в постконструктивистском стиле. По первоначальному проекту в этом строении были совмещены производственная и жилая функции. Левое крыло здания было жилым – оно предназначалось для размещения семей сотрудников банка, окна этой части здания выходили в тихий переулок Кооперативный (нынче улица Канадзавы). Административная зона была обращена на оживленную центральную площадь города – сквер имени Кирова. Конструктивистские мотивы объемного решения здания перекликаются с классическими деталями на фасадах: полуколоннами, пилястрами, колоннами, аттиковыми завершениями…

По нечетной стороне…

Идем дальше…

Мы подошли к центральной и главной площади Иркутска.

Площадь сформировалась ещё в XVII-м веке под стенами первого деревянного острога и её первое название было — Кремлёвская. Потом, со строительством Спасской церкви оно изменилось на Спасская.

Времена менялись, менялось окружение площади и после строительства Гостиного двора она стала Гостинодворской.

Гостиный двор

После «большого пожара» 1879 года уничтожившего Гостиный двор, по имени Тихвинской церкви – площадь также стала Тихвинской. К тому времени вокруг площади уже стояли Спасская, Богоявленская и Чудотворская церкви, часовня Софрония Иркутского, строился Казанский собор.

После революции площадь стала называться имени Третьего интернационала, в 1935-м году её переименовали в честь С.М. Кирова, нелегально проживавшего в Иркутске в 1908-1909 годах.

В настоящее время площадь как бы разделена и на ее территории есть и площадь Графа Сперанского, и Тихвинский сквер и сквер имени С.М. Кирова.

Центром площади является фонтан, вокруг него сквер им. С.М. Кирова со скамьями, на которых можно сидеть и созерцать струи воды, а также слушать ее умиротворяющее журчание.

На фонарных столбах у здания областной администрации светящие силуэты достопримечательностей Иркутска. Можно стоять и отгадывать, где-что…

Здания, которые окружают площадь в настоящее время.

От центральной площади, если стоять у Дома Советов, то в глаза бросается здание необычной готической архитектуры. Направляем свои стопы к нему…

Это польский костел построенный в 1881 году на месте костела деревянного, сгоревшего в большом иркутском пожаре (улица Сухэ-Батора № 1). Каменное здание возведено на пожертвования всех римско-католических приходов Российской империи. Стиль здания – неоготика.

Католиками в Иркутске были в основном ссыльные поляки. В 1831 и 1863 годах в Сибирь было сослано свыше 20 тысяч польских политических ссыльных – участников национально-освободительных восстаний на территории бывшей Речи Посполитой. В 1978 году после длительных реставрационных работ в помещении бывшего костела открылся органный зал.

За зданием Администрации Иркутской области находится Спасская церковь (храм во имя Спаса Нерукотворного Образа) (улица Сухэ-Батора № 2) — второе каменное здание Иркутска (на сегодня — его старейшее здание), расположено в историческом центре города. До строительства каменной церкви была деревянная Спасская церковь. Она была построена в 1672 году и располагалась в центре Иркутского острога. Каменная церковь заложена в 1706 году. И это единственное здание, которое сохранилось от острога. На всю Сибирь храмов такого возраста меньше десятка и все в 4 городах — Тобольск, Тюмень, Иркутск и Нерчинск. Спасская церковь считается старейшей каменной постройкой восточнее Енисея.

В 1869 году были покрыты листовым золотом все три креста церкви — на алтаре, церкви и в притворе. А еще через десять лет в Иркутске произошел самый сильный и разрушительный пожар, и 1879 год стал новой вехой в истории церкви. Спасский приход выгорел дотла, не осталось ни одного жилого дома. А вот Спасская церковь осталась цела, находясь в эпицентре пожара.

3 декабря 1909 года Спасская церковь впервые была освещена электричеством, а в 1912 г. вблизи церкви были проведены первые археологические раскопки.

После Октябрьской революции церковь была закрыта, но здание сохранилось. В 1970-1980 годах его отреставрировали. С 1982 года в Спасской церкви находился выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея. А с 2006 года церковь передана Иркутской епархии.

Самая запоминающаяся деталь — внешние росписи: две иконы на стенах и целая сюжетная фреска над апсидой. Один из сюжетов изображает крещение бурят.

Рядом с церковью, в небольшой часовне открытой к 350-летию города, установлен камень в честь основателей города, с надписью — «Создателям города Иркутска от благодарных потомков».

За Спасской церковью – Вечный огонь и Мемориал воинам-иркутянам, павшим на полях Великой Отечественной войны. У мемориала на гранитных плитах всегда лежат свежие цветы.

Тут же недалеко памятник Петру и Февронии, которые в последние годы появились буквально в каждом Российском городе…

От Мемориала через сквер ведет дорожка в конце которой живописно красуется колокольня Богоявленского Собора.

Впервые собор Богоявления Господня построен был у стен острога в 1693 году и был он, естественно, деревянным. 3 августа 1716 года город постиг пожар, и собор сгорел, как и значительная часть острожной стены и посада. Восстанавливали собор уже из кирпича в 1718 году.

На протяжении XVIII-XIX веков был кафедральным, то есть главным храмом местной епархии.

Богоявленским собор назван не случайно. Главной задачей русских миссионеров в Сибири было обращение в христианскую веру и крещение инородцев. Поэтому культу явления бога и крещению придавалось особое значение.

Обычно артель, которую возглавлял «уставщик» или «каменных дел подмастерье», брала за образец какую-либо церковь из уже построенных, а в процессе строительства вносились частичные изменения, дополнения в соответствии с пожеланиями заказчиков.

В случае с Иркутским Богоявленским собором прямым предшественником считается Троицкий собор (1703 год) в городе Верхотурье Свердловской области. Они схожи по внешнему виду и по конструктивным приемам.

Колокольня Богоявленского Собора для большого колокола весом в 1761 пуд, который был вылит аж в 1797 году, была построена в 1815 году.

Здесь же на Нижней Набережной установлена еще одна интересная скульптура.

Памятник первой учительнице. Весьма милый и душевный – он установлен был 5 октября 2016 года в День Учителя. Бронзовая скульптура также отлита на литейном заводе под Москвой.

Место для размещения выбрано крайне удачно – им стала площадка напротив Педагогического Института.

Скульптура изготовлена по заказу администрации города, которая двумя годами ранее объявляла конкурс эскизов. В нем победил известный художник Илья Евгеньевич Ставский.

А теперь вернемся немного назад, чтобы закончить с улицей Ленина, приведу здесь еще два здания по ту сторону улицы Карла Маркса…

Ну а далее мы двинемся по улице Сухэ-Батора (руководителя Народной революции в Монголии в 1921 году), который в 1920 году учился в Иркутске на курсах красных командиров.

Часть этой улицы мы уже прошли вдоль главной площади города, теперь идем по ней дальше…

Хотя первое здание, которое встретилось нам, когда мы пошли от гостиницы «Ангара» по этой улице, имело адрес улица Желябова № 2. Это здание Второй Женской гимназия имени И. С. Хаминова.

В настоящее время принадлежит Иркутскому государственному педагогическому университету.

Первоначально здание строилось купцом Переваловым как частный дом. В 1877 году Иван Степанович Хаминов приобрел этот дом и достроил его, а в 1879 году пожертвовал его для открывающейся женской прогимназии.

Почти встык с домом Файнберга стоит деревянное здание, и оно старше (улица Халтурина № 1/1). И тоже очень фактурное.

Если за каменным домом Файнберга был уход, а в 1984 году была уже проведена реставрация, то этому деревянному двухэтажному дому, в этом плане повезло значительно меньше. В городе не хватало жилья, и он был отдан под коммунальные квартиры.

Дом-музей Рогаля – улица Халтурина № 3.

По соседству с домом Файнберга начала ХХ века органично вписалось современное здание 1999 года. Это филиал Музея истории Иркутска. Внешне настоящий терем, ему было присвоено имя Народного художника России, Почетного гражданина города. Иркутска Рогаля Виталия Сергеевича — неповторимая природа Байкала, красота Ангары, величие гор и, конечно же, Иркутск – основная тема его работ. Место выбрано неспроста: на улице Халтурина с 1937 года находятся художественные мастерские.

По установленной концепции, на втором и третьем этажах здания отражается художественная жизнь города во всем ее многообразии: организовываются выставки иркутских художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства. А на первом этаже располагается постоянная экспозиция самого Рогаля.

Возвращаемся на улицу Сухэ-Батора… Справа по четной стороне

Сухэ-Батора № 6 – дом купца Павла Степановича Перетолчина, гласный Иркутской городской думы в 1877-1880 годах. Построен в конце ХIХ века.

Сухэ-Батора № 8 — жилой дом, построенный в 1939 году.

Сухэ-Батора № 10. Здание 1926 года постройки, в 1952 году перестраивалось.

Это жилой дом, в котором жил заслуженный деятель науки РСФСР Константин Петрович Сапожков (1874, Сестрорецк – 1952, Иркутск) — врач-хирург, онколог, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии Иркутского государственного медицинского института.

Свердлова № 35Б – один из домов, оставшихся от усадьбы Баснина Василия Николаевича Представитель купеческой фамилии, бывший Иркутским городским головой в 1850-1852 годах (улица Свердлова раньше называлась Баснинской).

Сухэ-Батора № 12 – дом конца XIX – начала XX века.

Здание выглядит весьма неухоженным по сравнению с другими. Это заметно невооруженным взглядом по всему периметру памятника. Облицовка стерлась, местами раскололась плитка, а кирпичи крошатся. Здание выставлено на продажу за 59 миллионов рублей.

Владельцем земельного участка в конце XIX века был потомственный почётный гражданин Анисим Яковлевич Прейсман. Сначала он построил одноэтажный каменный дом, каменные службы, затем возведён двухэтажный жилой пристрой и навес с брандмауэром. В 1907 году к основному каменному дому надстроен второй этаж и лестница, в 1914-м добавлена каменная надстройка. В 1923 году усадьба национализирована.

Памятник Юрию Абрамовичу Ножикову — первому губернатору Иркутской области.

С

ухэ-Батора № 16. Доходный дом Аглицкого постройки 1890 – 1905 годов. Сейчас в здании работают Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

По нечетной стороне…

Сухэ-Батора № 13 — Жилой дом партактива — необычная ранняя сталинка.

Здание было возведено в 1933-1934 годах по проекту архитектора К.В. Миталя.

Горького № 36. Боковой фасад здания выходит на улицу Сухэ-Батора. Построен в 1956 году, архитектор Д.М. Гольдштейн. Первоначально в здании размещалось общежитие межобластной партийной школы, позднее – гинекологическая клиника, городской перинатальный центр.

Сухэ-Батора № 15. Доходный дом конца XIX века, известный как Усадьба Громовых.

Сухэ-Батора № 17а – здание бывшего отеля «Деко» (дореволюционное фото и современное, здание было надстроено и утратило классицистический шарм)

Суэ-Батора № 18 – доходный дом архитектора А.И. Кузнецова – и мы вышли на улицу Карла-Маркса.

Следующая улица, по которой мы пошли гулять, это улица Горького. На нее мы свернули с улицы Ленина, направо, если идти в сторону улицы Карла-Маркса.

Сначала улица застроена деревянными домами…

В 1777 году вместо деревянной закладывается новая церковь, уже каменная. Строительство шло на средства, собранные с прихожан, в том числе, очень крупное пожертвование Василия Балакшина и сумму, оставшуюся от возведения деревянной церкви. В храме на нижнем этаже размещался престол во имя Михаила Архангела (освящен 6 сентября 1782 года), верхний летний престол был посвящен Успению Божией Матери (освящен 15 августа 1790 года). В северном приделе нижний престол 23 августа 1784 года освятили во имя священномученика Харлампия, в верхнем этаже первоначально было два престола – во имя Жен Мироносиц (освящен 22 августа 1787 года) и Иннокентия I Епископа Иркутского (освящен в 1806 году), но последний в 1878 году был упразднен. В 1850-е с западной стороны, вместо сводчатого крылечка на столбах, был устроен крупный двухэтажный притвор в стиле позднего классицизма; произведены были и другие ремонтные работы, после которых престолы верхнего этажа были переосвящены. В 1889–1890 годах по проекту иркутского архитектора В. А. Рассушина вокруг церкви была сооружена ограда с каменными тумбами и ажурной кованой решеткой, выполненной на заводе братьев Бутиных.

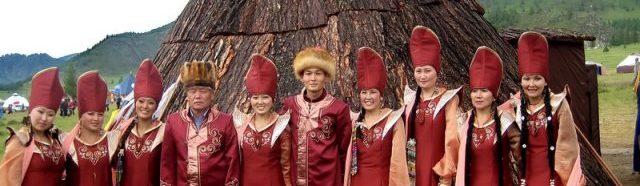

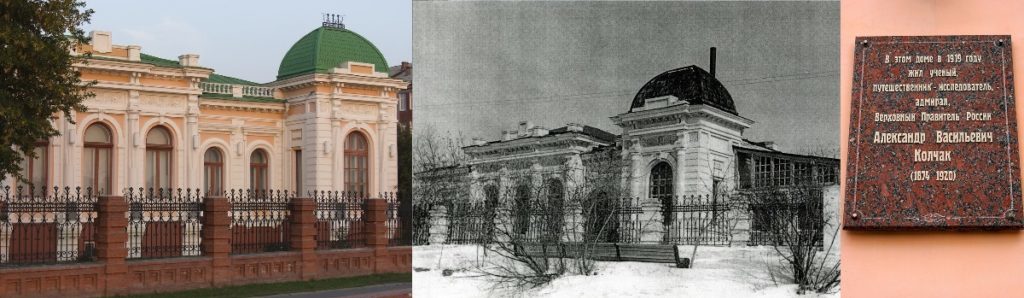

В народе Харлампиевский храм зачастую называли «морским». Величественная снаружи и благолепная внутри, Харлампиевская церковь ремонтировалась и украшалась за счет своих прихожан и жертвователей, среди которых были представители известных купеческих династий Хаминовых, Трапезниковых, Сибиряковых, Портновых, купеческие компании которых организовали ряд морских экспедиций на Камчатку, Алеутские, Курильские острова. Прихожанином церкви был и знаменитый мореплаватель Григорий Шелихов. Церковь была построена в «русском стиле морских открытий» и была связана с освоением русскими Америки и открытиями русских купцов-мореплавателей. Здесь благословляли моряков, уходящих в морские экспедиции по дальнейшему освоению Сибири и русского Севера. Именно здесь, 5 марта 1904 года, состоялось венчание потомственной дворянки Софьи Федоровны Омировой и 29-ти летнего лейтенанта флота Александра Васильевича Колчака, возвращавшегося из полярной экспедиции.

Харлампиевская церковь оставалась действующей до 1931 года. Постановлением ВЦИК 10 марта 1932 года церковь была закрыта, а в здании ее сначала было устроено общежитие, затем библиотека Иркутского Государственного Университета. В 1995 году церковь объявлена памятником культуры федерального значения и принята под государственную охрану. С 2005 года началась ее реставрация, установлены крест и колокол, проходят богослужения. Располагается церковь по адресу улица 5-ой армии № 59.

А улица Горького, кстати, ранее называлась Харлампиевской.

Прошлись немного по ближайшим улицам, ответвляющимся от улицы Горького…

Декоративное скульптурное изображение «Иркутская кошка».

В Иркутске в скверике на улице Горького, между улицами Степана Разина и Марата 28 сентября 2012 года установлен очень милая скульптура, главной героиней которой стала кошка — хранительница домашнего очага и символ достатка. Бронзовая фигура животного расположилась на постаменте высотой 1,2 метра и весит «кошечка» 120 килограммов.

Рядом с «кошечкой» почему то отдыхали голуби, причем достаточно в странных позах, я честно говорю не припомню, что бы видел когда-нибудь, что голуби сидели вот так как куры… 🙂

Ну а этот ничем не удивил, но снял его за компанию… 🙂

Улица Марата (бывшая – Луговая). По ней мы тоже начали гулять от улицы Карла Маркса…

Здесь нас встречает вот такой деревянный терем… Между прочим, это бывшая гостиница с громким названием «Метрополь», которая была открыта 1 октября 1899 года. По уровню услуг «Метрополь» не уступал фешенебельным конкурентам. В номерах было электрическое освещение, а во дворе — летний сад.

В конце февраля — начале марта 1904 года в «Метрополе» перед своим венчанием жил флотский лейтенант Александр Колчак.

Марата № 68 — Усадьба Волковых

В 1899 году владелицей дома-особняка и доходного дома на этом месте была Агафья Иустиновна Волкова. В 1901 году был надстроен второй этаж. А здание стало единым комплексом которые и образовывали отель «Метрополь». Первоначальным владельцем которого был Николай Павлович Волков.

Марата № 10 — Здание первой полицейской части с пожарным отделением. Старинное здание с каланчой. Здание построено в 1883-1884 годах.

Улица Марата № 11 – «Дом призрения бедных А.М. Сибирякова».

Дом построен крупным купцом и одним из основателей пушного промысла на Дальнем Востоке и Российско-Американской компании Николая Прокопьевича Мыльникова. В этом доме шли все переговоры по поводу японской экспедиции в 1796 году, которая так и не состоялась. Позже, в 1872 году, купец Михаил Сибиряков устроил в доме приют для стариков и инвалидов. В знаменитом пожаре богадельня сгорела, но здание восстановили. Оно обросло вторым этажом, боковыми пристроями. В конце XIXвека в нем жил Красин Леонид Борисович будущий 1-й Народный комиссар внешней торговли СССР. В 1904 году, во время Русско-Японской войны, в здании размещался госпиталь. А с приходом советской власти дом отдали под коммуналки. Сейчас здесь расположен Иркутский областной колледж культуры.

С улицы Марата свернули на улицу Чкалова (ранее Мыльниковскую)…

Чкалова № 38 — Особняк купца 1-й гильдии, предпринимателя и общественного деятеля Александра Степановича Первунинского. Здание построено в 1901 – 1903 годах.

С 1933 до середины 1960-х в этом доме проживали первые секретари Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б), затем — первые секретари обкома ВКП(б) и КПСС. В наше время в здании располагается представительство Министерства иностранных дел России.

Чкалова № 33 – доходный дом Ясинского 1890 года постройки.

С улицы Чкалова вышли на центральную площадь, а затем свернули на улицу Российскую…

Российская № 27 – 1951 год постройки. На стенах дома картины, таким образом реализуется культурный проект «Музей на улицах города» – картины иркутских художников размещаются прямо на фасадах домов.

Российская № 23 – в начале XIX века жена ссыльного Володимирова, бывшая мещанская дочь, построила в Иркутске большой двухэтажный кирпичный особняк. Городское общество отказалось записать семью ссыльного в городское сословие, и дом с торгов приобрёл купец М. И. Дёгтев – поэтому до революции улица носила название Дегтевская. В 1853, предположительно, дом был куплен с торгов иркутским купцом П.М. Герасимовым. В 1866 усадьбу со всеми постройками купил предприниматель Яков Савельевич Домбровский. В пожаре 1879 все постройки выгорели, и Домбровский восстанавливает здание на основе проекта, подписанного архитекторами В.А. Кудельским и Э. Я. Гофманом. В начале XX века усадьбу приобрел купец Ицко Яковлевич Виник. Он пристроил к зданию в дворовой части дополнительные каменные помещения.

В 1950-х была проведена реконструкция, надстроен третий этаж.

Российская № 18 – год постройки -1955. Довольно необычная архитектура – странный скос верхней части здании. В этом доме проживала семья М.И. Ромма — выдающегося советского кинорежиссёра и сценариста («Ленин в Октябре», «Корабли штурмуют бастионы», «Обыкновенны фашизм»…)

Российская № 16 – доходный дом Мейеровича построен в 1880 году. Осенью 1904 года, во время Русско-японской войны в доме на углу улиц Дегтевской и Луговой открылся 3-й лазарет Кауфмановской общины Красного Креста для раненых и больных солдат, поступающих с театра военных действий.

Российская № 14 – дом постройки конца XIX века.

Российская 19 – опять же конец XIX века.

Российская 19 б – построен в 1930 году.

[

Российская 21 – дом Астраханцева, конец XIX века, в 1916 году в этом доме разместилась редакция газеты «Сибирь».

Ну и весьма интересна в Иркутске старинная торговая улица.

Начинается она от привлекающего внимания барочного здания бывшей усадьбы Катышевцевых-Плетюхина, а позднее пассажа Второва…

Улица Урицкого, ранее 1-я Арсенальная, Пестеревская. Три названия одной из старейших улиц Иркутска, имеющей негласное народное название — Иркутский Арбат – это единственная пешеходная улица города, которой она стала с 2012 года.

На ней, как и на улице Карла Маркса, множества исторических зданий, а также, что характерно для пешеходных улиц, большое количество магазинов и бутиков.

Вот и мы гуляли по ней, в основном, когда направлялись на Центральный рынок.

Улица появилась примерно через 100 лет после Иркутского острога, в XVIII веке. Сначала она получила название «Седьмая Солдатская» из-за того, что здесь строили простые дома для семей военных.

На месте современного Центрального рынка располагался военный арсенал. Все улицы, по которым можно было выйти к нему со стороны ул. Большой (сейчас Карла Маркса), назвали буквально — «Арсенальными». Так Седьмую Солдатскую переименовали в Первую Арсенальную.

Улица полностью соответствовала своему названию вплоть до 20-30-х годов XIX века. Здесь располагались военные склады и другие помещения.

Когда возникли базары — Млечный (в районе современного цирка) и Хлебный (район Арсенальной площади) — на Первой Арсенальной, которая их соединяла, стали появляться лавки и магазинчики. Так улица стала торговой.

После этого ее стали называть Пестеревской, в честь известнейшего в городе и богатейшего купца-«миллионщика». Кроме торговых дел Николай Пестерев создавал в городе типографии и являлся меценатом.

В те времена большинство домов были деревянными. В 1879 году случился большой Иркутский пожар (о котором я уже ни раз упоминал по мере своего повествования), в котором практически все дома на Пестеревской улице изрядно пострадали. С 1881 году власти Иркутска запретили строить дома из дерева на центральных улицах. Стали появляться каменные здания, принадлежавшие состоятельным горожанам. Некоторые из строений сохранились до настоящего времени.

Сейчас на Урицкого установлены скамейки, фонари для вечернего освещения. После реконструкции 2018 года появилась мостовая из гранитной плитки.

Здания на Урицкого невысокие — один-два этажа. Современные постройки и множество рекламных вывесок соседствуют с архитектурой конца XIX века. Многие из старых зданий как раз и появились сразу после большого пожара.

Дом № 1. На его месте была усадьба Николая Васильевича Пестерева. Деревянный дом в два этажа славился на весь город красотой архитектуры. В середине XIX века на территории усадьбы располагалась табачная фабрика и частная библиотека, доступная всем желающим.

В 1867 году Пестерев разорился и усадьбу купила купчиха 1-ой гильдии Елена Павловна Чернядьева. Большой иркутский пожар уничтожил все строения. Все-таки Чернядьевой удается после пожара возвести в 1885-1887 угловой каменный с подвалом дом и одноэтажное здание товарных кладовых.

Затем обладателем усадьбы становится потомственный почетный гражданин города Семен Николаевич Родионов.

Вступив во владение усадьбой на Пестеревской, Родионов начинает масштабные строительные работы.

Последним значительным этапом в формировании усадьбы Родионова стало возведение двухэтажного каменного здания. Это уже дом под номером 3…

«Иркутская летопись» за 28 января 1907 повествует: «Открылся новый магазин Л.Б. Мерецкого во вновь отстроенном по проекту архитектора А.П. Артюшкова доме С.Н. Родионова на Пестеревской улице. В здании на лестничной площадке, впервые в Иркутске, было сделано витражное окно по рисунку А.П. Артюшкова «Аленка», выполненное во Франции и смонтированное в нашем городе». Этот дом так и вошел в иркутскую историю как «магазин Мерецкого» — по имени основного арендатора, купца 1-й гильдии Л.Б. Мерецкого, державшего крупную торговлю готовым платьем.

С 1936 года в этом здании открылся магазин «Детский мир», а через 10 лет — универмаг, который просуществовал почти 30 лет. С 1970-х годов здесь так же находился «Детский мир».

Угловой дом № 2 — усадьба Аксенова-Тышко. Это первое каменное здание на улице, его построил еще в 1861 году купец 3-ей гильдии Яков Васильевич Аксенов. После пожара 1879 года дом переходит к потомственному почетному гражданину Дмитрию Васильевичу Плетюхину.

А согласно завещанию Плетюхина, в 1900 году отошел по наследству малолетним детям почетного гражданина города Викентия Иосифовича Тышко – Михаилу и Ирине. С большой задержкой после пожара 1879 года, отделочные работы дома закончились лишь в 1914 году, тогда здание и приобрело свой теперешний вид.

Дом № 4 — Во второй половине XIX века участок принадлежало иркутскому купцу Прокопию Матвеевичу Матвееву. После «большого пожара» Матвеев продает участок губернскому секретарю Василию Дмитриевичу Власову.

В 1891 В.Д. Власов запрашивает городскую управу о разрешении на сооружение каменных лавок и кладовых, проект которых составил архитектор Владислав Андреевич Кудельский. Сам проект не сохранился, поэтому трудно сказать, предусматривал ли он изначально строительство дома спониженым вторым этажом, явно непредназначенным под жилье, или же в процессе работ был изменен. И здание, предполагавшееся одноэтажным, было надстроено. Как бы то ни было сегодня это самый «миниатюрный» двухэтажный дом на улице Урицкого, по высоте равный соседнему с ним.

Дома № 5 и 5/7 — участок часто менял хозяев, последним из них был купец И.Г. Трапезников. Оба дома были построены как одноэтажные, только после реконструкции в 1930 годах появился второй этаж. Архитектуру относят в эпохе становления «сталинского стиля».

Дом № 6 — Усадьба около полувека принадлежала иркутскому купцу Д.В. Самсонову и его наследникам. Приобретена она была в 1870 у почетной гражданки М.М. Лаврентьевной. Из всех строений усадьбы Самсоновых сохранилось только одно двухэтажное здание (когда-то это был главный дом усадьбы и по значимости, и по габаритам), остальные были снесены при возведении Дома быта, хотя сама территория участка так и осталась незанятой.

Строения № 7 и 7а — два одинаковых дома, разделенных неприглядным переулком с металлическими лестницами — это «Пассаж Юцисов».

Его построили в начале XIX века по проекту архитектора А.А. Кузнецова. Это был настоящий пассаж — две галереи магазинов, объединенных стеклянной крышей.

Пассаж был популярнейшим местом. Здесь работала кондитерская фабрика Гусева, известная даже за пределами России. В 1908 году открылся кинотеатр «Мираж». На верхних этажах арендовали офисы крупные торговые компании. Во время гражданской войны стеклянные перекрытия повредили, магазины разграбили и пассаж потерял свою идею. Из роскошных офисов и магазинов сделали коммунальные квартиры, которые просуществовали вплоть до 90-х годов XX века. С тех пор в порядок здания так и не приводились. Сегодня внешней привлекательности этих зданий просто нет вообще, а за вывесками и ширмами торговых павильонов трудно рассмотреть их архитектуру.

Дом № 14 — «дом купца Г.Л. Розена» отличается архитектурой в стиле модерн. Архитектор В.А. Кудельский (1898 год).

Дом № 16 — привлекателен своей архитектурой. Одноэтажное каменное здание со второй половины XIX века принадлежала купцу 2-ой гильдии И.П Суфтину,затем его наследникам. В 1912 году здание приобретает купец 1-ой гильдии Н.К. Бревнов, и по его заказу по проекту архитектора Н.И. Бойкова производится реконструкция здания и надстраивается второй этаж.

Здание имеет прототип в столице России. – Ново-Никольские торговые ряды на улице Никольской, выполненные в 1900 году по проекту известного московского архитектора Л.Н. Кекушева. Общая композиция у иркутского здания проще, меньше размеры, но отдельные детали, причем, наиболее сложные и характерные, повторены достаточно точно. Вероятнее всего, имело место использование переработанного и адаптированного для Иркутска проекта Л.Н. Кекушева.

Дом № 17 — После большого пожара участок приобрел иркутский купец М.Г. Кашецин, владелец большой усадьбы на углу Пестеревской и Арсенальской улиц, но вскоре перепродал его кунгурскому 1-й гильдии купцу В.Е. Фоминскому.

В 1885 году хозяин земли приступил к возведению двухэтажного каменного здания магазинов и кладовых, и 17 мая 1887 полицейский пристав 3-части сообщил в городскую управу, что «купцом Фоминским постройки производством кончены».

Уже в начале XX века усадьба оказывается в собственности товарищества «Бр. Помус и Полутов», которое владело ею вплоть до национализации в 1923 году. Помус – известная в Иркутске фамилия, представители ее являлись членами городского биржевого общества, держали крупную торговлю, жертвовали на образование.

Заслуживают внимания детали, выполненные с использованием элементов античной архитектуры.

Дом № 22 — угловое здание на пересечении Урицкого и Дзержинского. Это второй каменный дом на улице, который был построен еще до большого пожара в 1860-х годах. Во время реконструкции достроили второй этаж — под кладовые для магазинов. Этот участок с несколькими зданиями принадлежал нескольким поколениям двух купеческих родов – Кащециных и Замятиных.

Дойдя до конца улицы Урицкого, пересекаем улицу Дзержинского и обходим слева здание «Торгового центра» построенного еще в советское врем. Здесь и находится «Центральный рынок».

Весьма неплохой рынок кстати. Ну из местных специалитетов здесь конечно же байкальская рыба, конфеты местной фабрики «Ангара» и носки из шерсти монгольского яка или верблюда.

Прямо напротив здания рынка стоит шикарное историческое здание.

Рядом с «Домом Попова» находится еще памятник архитектуры и истории Иркутска – «Аптека Писаревского». Мне она напомнила «Старую Проломную Аптеку» на улице Баумана в Казани. Есть в них что-то общее…

Адрес этого здания улица Дзержинского № 34. В 1888 году. Моисей Григорьевич Писаревский – провизор по образованию — за 5 тысяч рублей приобрел уже существовавшую аптеку братьев Прейсман в «Доме Попова». А спустя семь лет, в апреле 1895 года, он купил участок на углу улиц Главной Арсенальской (ныне Дзержинского) и Малой Блиновской (Чехова), где было суждено появиться «Аптеке № 1». Раньше там находилась усадьба Голдобина, сгоревшая в большом иркутском пожаре 1879 года.

Построена новая аптека была в 1899 году, по проекту архитектора А.И. Кузнецова.

Совпадение удачных условий при строительстве аптеки создало возможность с XIX века до настоящего времени сохранить ее первоначальное назначение. Построенная на «бойком» месте — пересечении улиц у «Хлебного базара» (Центрального рынка). Угловое расположение не повлияло на размещение центрального входа. Фасад имеет классический декор как и соседнее здание. Жалко внутрь аптеки мы не зашли…

Напротив аптеки интересный дом — Фурье № 15 – построен в 1955 году еще до борьбы «с излишествами в архитектуре».

«Центральный рынок» был завершающим местом Иркутска, которое мы посетили. Подарки и сувениры куплены, и нам предстояла дорога домой…

Резюме:

Иркутск мне понравился! Город с душой, с атмосферой. Наше пребывание в нем было легким и интересным.

Православные храмы и соборы — великолепные своей статью и убранством, к тому же расписанные буддийскими узорами. Деревянные дома, увитые резьбой как кружевом. Усадьбы купеческих фамилий наживших несметные состояния, караваны которых тянулись к Великой Китайской стене, в Якутию, на Дальний Восток и на Камчатку, и отсюда организовывались экспедиции осваивающие «Русскую Америку». При этом они не только наживали состояния, но и тратили их на пользу общества и страны. Сюда бежал беглый люд, ища здесь свободу, и здесь томились без свободы, люди, восставшие ради нее – декабристы.

Первоначально Иркутск напоминает другие города, в которых уже побывал (Санкт-Петербург, Казань, Томск…), но потом становится понятно, что всё-таки Иркутск город сам в себе. Самодостаточный и значительный. Город далеко от столиц, но он по-своему изысканный, он аккумулировал в себе культуру русскую и культуру сибирскую. И в результате этот город пять веков уже стоящий на берегах Ангары и Иркута включен в число заповедных русских городов с сохранением старинной планировки и застройки. В городе более 2000 памятников архитектуры и истории. И он занимает 5-е место в России по посещаемости туристами.

Ну а кроме всего прочего, от Иркутска до природного мирового бриллианта, мирового сокровища озера Байкал всего лишь час езды на автомобиле. И если соединить впечатления, полученные от ошеломительных красот Байкала, сотворенного природой, и созданного людьми великолепного и уютного сибирского города – то это, пожалуй, одни из самых ярких впечатлений, полученных мной за время моих поездок по городам и весям как нашей страны, так и других стран…

Ну вот, пожалуй, и всё. Я закончил про Байкал и Иркутск.

Источники информации:

https://sobory.ru/

http://www.pribaikal.ru/

http://irkipedia.ru/

https://www.irkutsk.lusya.com/

https://irk.today/

https://ircity.ru/

http://progylirk.blogspot.com/

https://baikalgo.ru/

https://irkutsk.vpolezreniya.ru/

https://mystories38.ru/

http://wiki.irkutsk.ru/

https://otzyv.ru/review/221135/

https://otzyv.ru/review/221135/

https://otzyv.ru/review/221135/

Автор AndrewKUB

Источник: Отзыв