Первыми, после древних народов, в эту плодородную долину под Белухой пришли староверы, искавшие Беловодье. Уймонская долина поражает своим колоритом: в каждом селе тут есть мудрец, лжепропрок или художник, шар, терем или пирамида, а странные люди из дальних краёв просто привычный элемент пейзажа.

На первый взгляд пейзаж Усть-Коксы, и особенно её центральной площади, совсем обычен:

Надпись «Миру — мир» на склоне Теректинского хребта, с сопок которого видна Белуха:

Колорит Усть-Коксы продолжает обилие деревянной резьбы:

На мусорных баках — таблички:

Лучший «алтайский мёд» делают именно в Уймонской долине, и продают на рынке в Усть-Коксе:

Венец местного деревянного зодчества — Покровская церковь (1993-2003), самый красивый из множества постсоветских деревянных храмов Алтая.

Причём интересна она не только снаружи, но и изнутри — часть её икон 18 века, подарок московского Малого Вознесения.

А в конце той же Солнечной улицы, под Знаменем Мира Народная библиотека имени Елены Рерих. У входа гавкал злющий поджарый пёс на цепи, но дверь была приветливо открыта:

Историю библиотеки мне рассказывали ранее. Её создатель, Леонид Константинович Калошин, родился в Челябинске, жил в Минске и работал штурманом гражданской авиации. Однажды его самолёт по погодным условиям приземлился в запасном аэропорту. Он летел в Новосибирск, а приземлился в Барнауле, а мысль переехать на Алтай сопровождала его уже не первый год — в определённых кругах Агни-Йога, или Живая Этика, философский труд Елены Рерих, была известна давно. Далёкие от Учения (так, просто Учением, Живую Этику называют последователи) люди даже и не задумываются о том, сколько моментов оттуда попали в повседневную жизнь: аура и энергетика, тонкий мир и материальность мысли — всё это было, конечно, и до Агни-Йоги, но в российский быт пришло из неё <…>.

В Усть-Коксу Калошин привёз свою библиотеку из 3000 книг, и пол-посёлка, в основном дети, ходили к нему эти книги читать. Постепенно всё отчётливее приходила мысль это как-то оформить, и вот в 1997 году Усть-Коксинская народная библиотека имени Елены Рерих была зарегистрирована официально. Ныне книг здесь под 180 тысяч, и с именем Рериха связана лишь малая часть — книги здесь обо всём на свете, от путеводителей до экономики и права.

За дверью звучала музыка, пахло книжной бумагой <…>.

Собственно библиотека. Я ходил меж рядов, листая книги, в основном те, что касались Рерихов — например, об их пребывании на Алтае или о Пакте Рериха, принятом в 1935 году соглашении об охране культурного наследия. Эмблемой Пакта было Знамя Мира — три красных круга в окружности, общий образ всех мировых религий: прошлое, настоящее и будущее в кольце вечности. Или — религия, наука и искусство в кольце культуры.

Библиотеке сейчас нужна помощь — не секрет, что в век интернета даже в Финляндии случился кризис из-за падения спроса на бумагу, что уж говорить про храм знаний в глуши? Ситуация такова, что Леонид Константинович готов уже продавать книги, чтобы только кровлю починить!

Волонтёры жили прямо в фондах, между стеллажей <…>. Я пытался ловить вай-фай, а потом меня вдруг осенило: ведь я сижу В БИБЛИОТЕКЕ! Первой попавшейся книгой оказалась история манихейства, за чтением которой я и коротал время. С 2014 года строится часовня Сергия Радонежского:

С трассы виден Дом Солнца. Это не какой-нибудь оккультный храм, а музей резьбы по дереву в солярных знаках, частично переехавший сюда в 2011 году из Новосибирска. Тем не менее, пару лет назад его пытались поджечь, причём в это время там находилась делегация тибетских монахов.

Чуть дальше усть-коксинский аэропорт, где начиналась история Народной библиотеки.

Вот типично алтайский сюжет — у входа в магазин не машины, а кони. Лошадь — обычный транспорт шишкарей и мараловодов, то есть тех, кто ходит в тайгу без дорог. В Верх-Уймон пару лет назад кто-то привёл на потеху туристам верблюда… да не учёл, что кони при его виде пугаются так, что встают на дыбы — несколько человек из-за этого верблюда покалечилось, кто-то убился. Понимая, что ещё немного, и ему дом подожгут, хозяин сплавил верблюда в неизвестного направлении.

Вот и Мульта на одноимённой речке — крупнейшее село (700 человек) в правобережной части долины, и пожалуй самое в ней колоритное. В центре Мульты — мультиярмарка, вечером закрытая:

Старых домов с наличниками в Мульте не меньше, чем в Уймоне:

А новая резьба не столь обильна, как в Усть-Коксе, но изящнее:

Высоко над селом, километрах в 7 пешком, есть ещё и маральник, а дальше — красивейшие Мультинские озёра в горах.

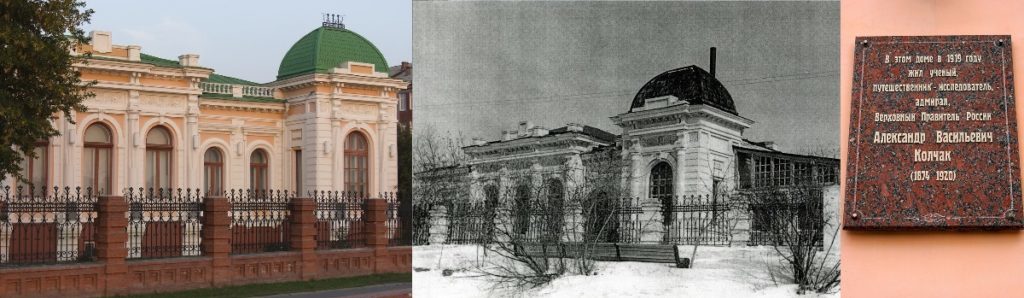

Достопримечательность Мульты — Круглые дома:

Их здесь два, и один — просто особняк, к которому мы и выехали сначала. Про другой дом я читал разное — в одних местах он упоминался как гостиница «Сфера», в других — как обитель некоей тайной секты, и мне хотелось посмотреть, что это такое. Проехав на другой конец села, мы увидели верхушки сферы за забором, а как к ней пройти — было не ясно.

Навстречу вышли две женщины средних лет с очень добрыми лицами и выразительными взглядами. В свой необычный дом они нас, впервые видя, впустили без вопросов и экскурсию по всем этажам провели. На первом этаже общая гостиная и кухня:

На втором — комнаты-«лепестки». Больше всего это было похоже на коммуну, и по словам хозяек, раньше тут жило много людей, но большинство из них разъехались. Одно время они пытались сдавать дом как гостиницу, но и тут дело не пашло. В комнатах я фотографировать не стал (хотя хозяйки были не против), но заметил там иконы православных святых и индийских махатам.

Под куполом — зал, похожий на юрту. На газетах сушились травы, пряный аромат которых стоял в нагретом воздухе. Круглый дом оставил очень тёплое ощущение, и я невольно позавидовал тем людям, что жили здесь вместе: просто двух добрых женщин, без малейших вопросов пустивших нас с Олей в свой дом.

Маленькая стела, в 1996 году поставленная у алтайского села Теректы. Буддийский субурган это или бурханистский тагыл, толком никто и не знает. Уймонская долина явно заслуживает большего, чем блиц-визит.

Источник: ЖЖ